Установки для литья под дифференциальным давлением

Когда слышишь про установки для литья под дифференциальным давлением, первое, что приходит в голову — это вакуумные камеры с кучей датчиков. Но на деле главная сложность не в герметичности, а в синхронизации перепадов давления с температурным режимом. Многие до сих пор пытаются экономить на системе контроля, а потом удивляются, почему в угловых зонах отливки появляются раковины.

Конструкционные провалы и находки

В 2018 году мы тестировали установку с раздельными контурами давления — вакуумный насос от польского производителя и компрессор от немецкого. Казалось бы, надежно. Но при литье алюминиевых корпусов для электроники стабильно возникал брак в зонах тонких ребер жесткости. Оказалось, проблема в задержке передачи данных между контроллерами — даже 0,3 секунды разницы создавали турбулентность расплава.

Пришлось перепрошивать PLC-модули и ставить дополнительный буферный ресивер. Кстати, эту историю я упоминал в переписке с инженерами из ООО 'Шэньян Я ТЭ Производство Тяжелого Оборудования' — они как раз тогда разрабатывали свою линейку пресс-форм для литья под давлением. Их подход к калибровке меня впечатлил: используют не стандартные термопары, а волоконно-оптические датчики с поправкой на тепловое расширение станины.

Сейчас пересматриваю те наработки и понимаю: главной ошибкой была попытка универсализации. Для медных сплавов, например, нужен более плавный рост давления в литниковой системе, а для магниевых — почти импульсная подача. Причем разница в настройках достигает 40%.

Реальная экономика процесса

Часто заказчики просят 'самое современное оборудование', не понимая, что для их тиража в 5000 изделий в год достаточно модернизированной машины 2000-х годов. Мы как-то переоборудовали старую установку Gima для литья под дифференциальным давлением — поставили новый блок управления Pressure Differential System и переделали систему охлаждения. Себестоимость отливки снизилась на 18%, а окупаемость составила меньше года.

Но есть и обратные примеры. Для серийного производства крыльчаток насосов пришлось заказывать специализированную установку у китайских партнеров. Выбрали именно ООО 'Шэньян Я ТЭ' из-за их патента на быстроразъемные соединения пресс-форм — это сокращает время переналадки на 70%. Правда, пришлось дорабатывать систему вакуумирования — родная не держала стабильное разрежение при температуре выше 720°C.

Сейчас считаю, что оптимальный вариант — гибридные решения. Берем базовую машину от проверенного производителя, а систему дифференциального давления проектируем под конкретный сплав. Особенно важно это для изделий с переменной толщиной стенки — там где-то нужно замедлить кристаллизацию, а где-то ускорить.

Технологические нюансы, о которых не пишут в инструкциях

При работе с силуминами AlSi9Cu3 часто сталкиваешься с тем, что стандартные рекомендации по давлению не работают. В техдокументации обычно пишут диапазон 3-5 бар, но мы опытным путем вышли на 2,8 бар с последующим плавным подъемом до 4,1. Иначе в зонах перехода от массивных к тонким сечениям образуются газовые раковины.

Еще один момент — подготовка шихты. Казалось бы, это не относится напрямую к установкам для литья под дифференциальным давлением, но именно здесь кроется 30% брака. Если в расплаве есть оксидные пленки, даже идеально настроенная вакуумная система не спасает. Мы теперь всегда используем роторные дегазаторы с аргоном — старые методы с таблетками гексахлорана дают нестабильный результат.

Термостабильность — отдельная головная боль. Особенно в цехах без климат-контроля. Летом при +35°C и зимой при +18°C одна и та же программа дает разницу в плотности отливок до 7%. Пришлось вводить сезонные корректировки и ставить дополнительные теплоизоляционные экраны.

Кейсы из практики ООО 'Шэньян Я ТЭ'

В их портфолио есть интересный проект — установка для литья корпусов гидрораспределителей. Особенность в комбинированном использовании вакуума и избыточного давления с раздельным управлением. По их данным, это позволило добиться плотности отливок на уровне 98,5% даже без последующей пропитки.

Что мне нравится в их подходе — они не скрывают технологические ограничения. Например, в документации прямо указано, что при работе с медными сплавами максимальная стойкость пресс-формы снижается на 15-20% из-за агрессивности расплава. Многие производители умалчивают о таких нюансах.

Недавно обсуждали с их технологом возможность модернизации литейного комплекса — предлагали интегрировать систему мониторинга вибраций. Оказалось, они уже тестируют подобное решение на своем испытательном полигоне в Шэньяне. Говорят, что амплитуда колебаний станины больше 5 мкм уже влияет на точность поддержания давления.

Перспективы и тупиковые ветви развития

Сейчас многие увлеклись 'умными' системами с искусственным интеллектом. Но на практике нейросети для прогнозирования качества отливки пока работают хуже опытного оператора. Мы полгода тестировали одну такую разработку — в 60% случаев она предлагала снижать давление в тот момент, когда его нужно было увеличивать.

Более перспективным направлением считаю гибридные технологии — например, комбинацию дифференциального давления с полужидким литьем. Пробовали на алюминиевых сплавах — получается интересный эффект управления структурой материала. Но пока слишком дорого для серийного производства.

Из реально рабочих новшеств — системы рециркуляции теплоносителя с точностью поддержания температуры ±0,5°C. После их установки стабильность геометрии отливок повысилась на 12%. Но тут важно не переборщить — слишком быстрый отвод тепла приводит к повышенным внутренним напряжениям.

Выводы, которые нигде не прочитаешь

Главный секрет успешной работы на установках для литья под дифференциальным давлением — не идеальные настройки, а понимание физики процесса. Иногда лучше сознательно допустить небольшой пережог, но избежать холодных спаев, чем гнаться за идеальной структурой.

Мой совет тем, кто выбирает оборудование: обращайте внимание не на максимальные параметры, а на стабильность их поддержания. Установка, которая держит 5 бар с отклонением 0,01 бар всегда лучше той, что может выдать 10 бар, но плавает в диапазоне ±0,5 бар.

И последнее: никогда не верьте тем, кто говорит, что полностью автоматизировал процесс литья под дифференциальным давлением. Каждая партия шихты, сезон года и даже влажность воздуха в цехе требуют корректировок. Это как управлять парусным судном — можно поставить самый современный автопилот, но без капитана, чувствующего ветер, далеко не уплывешь.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Сверхмощный пластинчатый питатель YZ тип

Сверхмощный пластинчатый питатель YZ тип -

Гирационная дробилка PX

Гирационная дробилка PX -

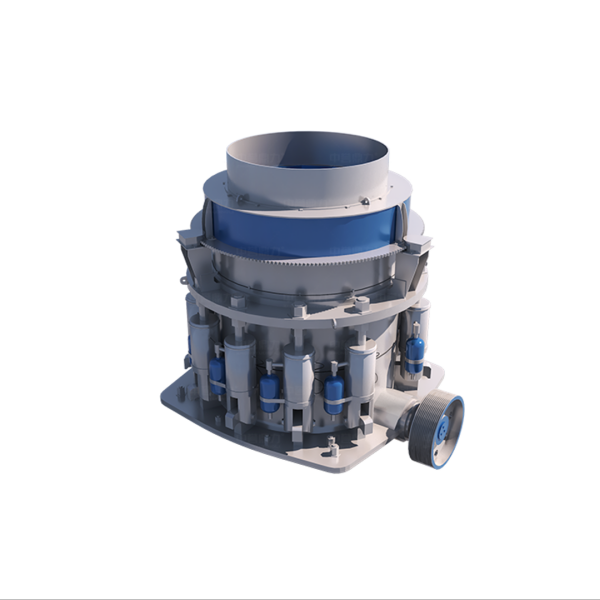

Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка YHP

Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка YHP -

Конусная дробилка с подшипниками качения YTBP

Конусная дробилка с подшипниками качения YTBP -

Высокоэффективная одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка YGP

Высокоэффективная одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка YGP -

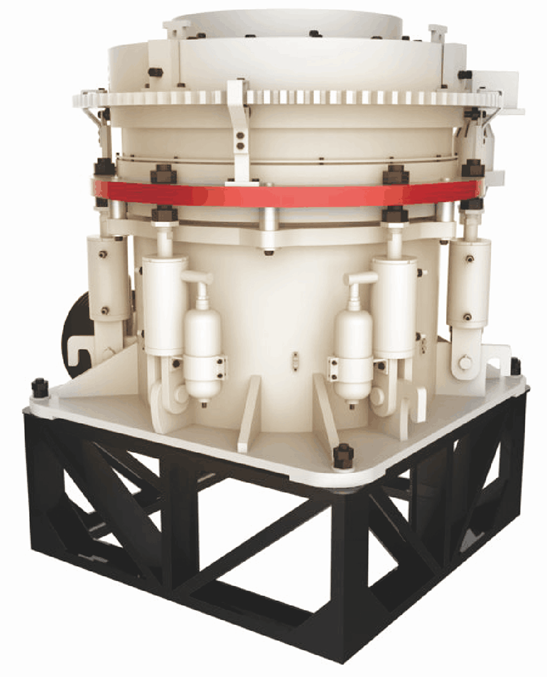

Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка

Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка -

Станок для наплавки труб

Станок для наплавки труб -

Печь отжига

Печь отжига -

Круглый вибрационный грохот

Круглый вибрационный грохот -

YCH/S одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка

YCH/S одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка -

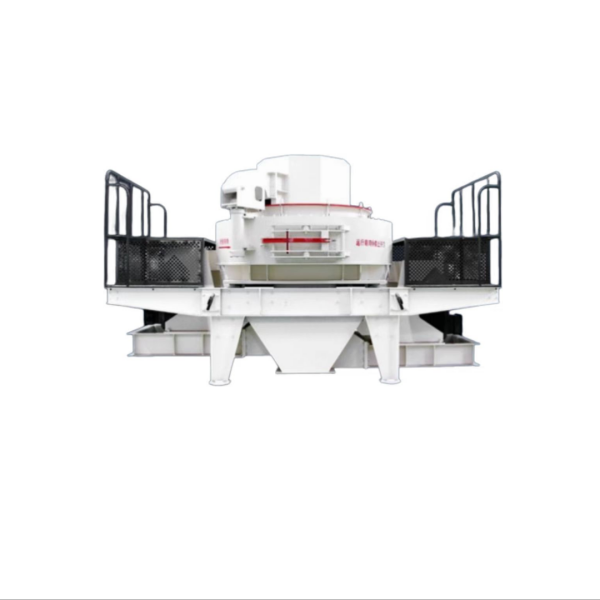

Ударная дробилка с глубокой полостью и вертикальным валом VSI

Ударная дробилка с глубокой полостью и вертикальным валом VSI -

Медно-обалонные втулки

Медно-обалонные втулки

Связанный поиск

Связанный поиск- Оптовая торговля без запаха водорастворимые покрытия

- Знаменитые блокировки графитовой смазки

- Купить Графитовая смазка области применения

- OEM высокотемпературные смазочные материалы

- OEM Антикоррозионное покрытие продукты

- Превосходный подшипник смазки графита

- Отличная водоэмульсионная краска

- Печь для отжига металла

- OEM высокая температура смазки

- OEM механические антикоррозийная краска