Установки для литья деталей под низким давлением в металлические или песчаные формы

Если честно, когда слышишь про установки для литья деталей под низким давлением, многие сразу представляют что-то устаревшее для кустарных мастерских. А зря – на практике это часто единственный способ получить сложные тонкостенные отливки без пор и усадочных раковин. Вот на ООО Шэньян Я ТЭ Производство Тяжелого Оборудования как раз сталкивался с переоснащением таких линий – там до сих пор используют гибридные решения, где к вакуумной системе добавляют ресиверы точного контроля давления.

Где кроются подводные камни технологии

Основная ошибка – пытаться унифицировать оснастку для песчаных и металлических форм. В металле ведь теплопроводность в разы выше, тут и время кристаллизации другое, и подпитка должна работать иначе. Помню, на испытаниях в 2018 перегрели сплав АК7ч всего на 20°C – в песчаной форме брак пористости был под 40%, а в чугунной оснастке те же параметры дали идеальную поверхность.

Система управления – отдельная головная боль. Старые пневматические регуляторы давления хоть и надежны, но не дают плавного нарастания скорости подачи металла. При переходе на цифровые контроллеры Siemens часто сталкивались с обратной проблемой – слишком резкий отклик на скачки давления в газовой магистрали. Пришлось разрабатывать буферные емкости с дроссельными заслонками.

По опыту syytsb.ru – их установки как раз отличаются двухконтурной системой стабилизации. Но даже это не спасает, если не учитывать газопроницаемость форм. Как-то при отливке алюминиевых корпусов РЭА забыли про вентиляционные каналы – получили брак по неспаям на 70% партии.

Практические нюансы при работе с песчаными формами

Тут главное – не экономить на подготовке смеси. Дешевые связующие типа жидкого стекла дают выгорающие включения, которые потом забивают литниковую систему. Лучше брать фенол-формальдегидные смолы, хоть и дороже. Кстати, на том же ООО Шэньян Я ТЭ используют автоматизированные станции приготовления смеси с подогревом до строго 38°C – иначе не добиться равномерной плотности набивки.

Вакуумирование – отдельная тема. Многие думают, что чем глубже вакуум, тем лучше. На деле при отливке медных сплавов приходится держать остаточное давление около 0.05 МПа, иначе металл 'закипает' от выделяющихся газов. Пришлось как-то переделывать вакуумные насосы на регулируемый отбор.

Термостабилизация оснастки – часто упускаемый момент. Песчаная форма прогревается неравномерно, особенно в угловых зонах. Ставили термопары в толщу формы – перепад достигал 120°C между центральной частью и периферией. Решили внедрить предварительный подогрев форм инфракрасными излучателями, но это удорожает процесс процентов на 15.

Особенности работы с металлической оснасткой

Теплоотвод – вот что определяет всё. Толщина стенки кристаллизатора, материал (чаще чугун СЧ25, но для алюминиевых сплавов лучше СЧ35), система охлаждающих каналов... Как-то пробовали делать съемные вставки из меди – отличная теплопроводность, но ресурс всего 200 циклов против 5000 у чугуна.

Разделительные покрытия – больная тема. Графитовые суспензии хороши, но требуют идеальной подготовки поверхности. Один раз недосушили форму – получили налипание алюминия на рабочую поверхность. Пришлось снимать механически, повредили точность оснастки.

Система выталкивания – казалось бы, мелочь. Но если штоки расставить без учета усадки отливки, будут оставаться следы или деформации. На yantaiheavy.com (китайский партнер) видел интересное решение – пневматические толкатели с регулируемым ходом, которые срабатывают последовательно.

Реальные кейсы и проблемы

Был случай при литье корпусов гидрораспределителей – постоянно появлялись трещины в зоне переходов толщин. Оказалось, проблема в слишком быстром охлаждении металлической формы. Добавили локальный подогрев термоэлементами – брак упал с 12% до 0.8%.

Еще запомнился запуск линии для авиационных деталей – никак не могли добиться стабильного качества по механическим свойствам. Металлографический анализ показал неравномерность зерна. Пришлось полностью пересматривать температурный режим и вводить ступенчатый подогформ.

Из последнего – попытка использовать комбинированные формы (металлический сердечник + песчаная облицовка). Технология перспективная, но требует ювелирной точности при сборке. Любой зазор больше 0.1 мм дает облой, который потом сложно удалять.

Перспективы развития технологии

Сейчас вижу тенденцию к гибридным решениям – где литье под низким давлением совмещается с локальным вакуумированием и принудительным охлаждением. Это позволяет получать отливки с толщиной стенки до 1.5 мм для алюминиевых сплавов.

Автоматизация – следующий этап. Роботизированная заливка, контроль температуры в реальном времени, системы технического зрения для анализа поверхности отливки. На Шэньян Я ТЭ уже тестируют такие комплексы, но пока дороговато для серийного производства.

Материаловедение не стоит на месте – появляются новые жаропрочные покрытия для оснастки, композитные материалы для форм. Думаю, через 5-10 лет мы увидим полностью керамические формы с регулируемой теплопроводностью.

Выводы для практиков

Главное – не гнаться за модными решениями. Проверенная десятилетиями технология литья под низким давлением еще долго будет актуальна для серийного производства. Особенно с учетом развития систем контроля и управления.

Универсальных решений нет – каждый сплав, каждая геометрия отливки требуют индивидуального подхода к оснастке и режимам. Лучше потратить время на испытания, чем потом переделывать бракованную партию.

Сотрудничество с производителями оборудования типа ООО Шэньян Я ТЭ Производство Тяжелого Оборудования дает доступ не только к технике, но и к накопленному опыту. Их база данных по режимам литья разных сплавов – настоящая находка для технологов.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

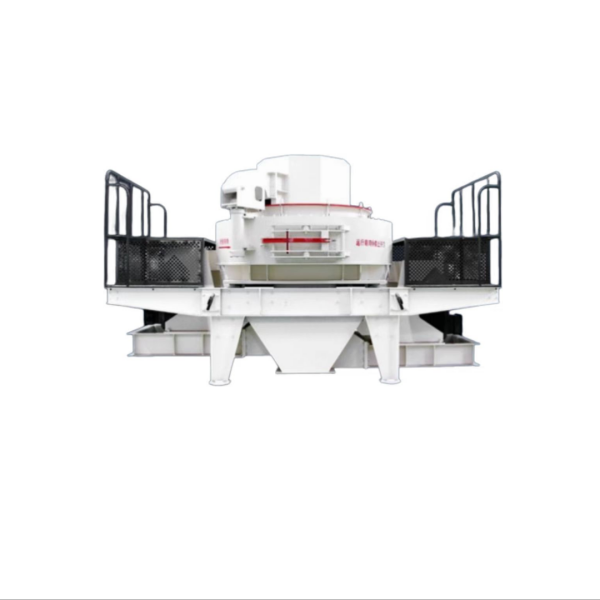

Ударная дробилка с глубокой полостью и вертикальным валом VSI

Ударная дробилка с глубокой полостью и вертикальным валом VSI -

Вращающаяся дробилка YGC

Вращающаяся дробилка YGC -

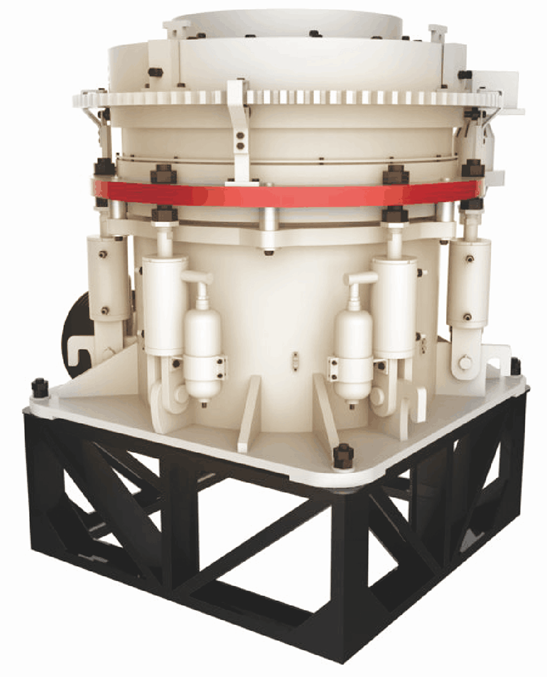

Тяжелая конусная дробилка серии YTH

Тяжелая конусная дробилка серии YTH -

Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка

Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка -

Высокоэффективная одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка YGP

Высокоэффективная одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка YGP -

Печь отжига

Печь отжига -

Сверхмощный пластинчатый питатель YZ тип

Сверхмощный пластинчатый питатель YZ тип -

Комплектное оборудование центробежных роликов

Комплектное оборудование центробежных роликов -

Конусная дробилка Симмонса

Конусная дробилка Симмонса -

Литые детали под давлением

Литые детали под давлением -

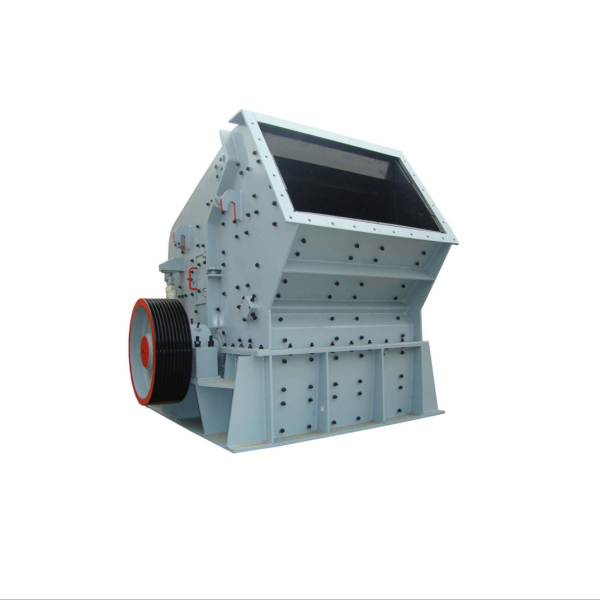

Ударная дробилка

Ударная дробилка -

Нестандартная центробежная литейная машина

Нестандартная центробежная литейная машина

Связанный поиск

Связанный поиск- Производители стержневых магнитных сепараторов

- Отличные Сухая графитовая смазка

- Отличный ход щековой дробилки

- Отличная промышленность горного оборудования

- Известные высокая температура смазки трубы

- Купить водорастворимая краска которая лучше

- Дешевые графитовой смазки приложений

- Высокая температура смазки в Китае

- Превосходное производство литейных форм

- Неорганическая соль антиокислительной смазки