Производство форм для центробежного литья труб

Когда слышишь про производство форм для центробежного литья труб, многие представляют просто металлические цилиндры. А на деле тут каждый миллиметр конусности влияет на то, как отойдет отливка. Помню, в 2012-м мы делали оснастку для чугунных водопроводных труб – казалось бы, ничего сложного, но при первых же испытаниях вылезла проблема с зоной перехода фланца. Пришлось пересчитывать усадку с поправкой на скорость вращения... Вот об этих нюансах и поговорим.

Конструкция формы: что не пишут в учебниках

Стандартные чертежи всегда показывают идеальные сечения, но в реальности приходится учитывать вибрацию при раскрутке. Например, для труб диаметром от 200 мм мы всегда добавляем ребра жесткости не по расчетам, а по эмпирической формуле – тот случай, когда опыт важнее ГОСТов. Кстати, у ООО Шэньян Я ТЭ Производство Тяжелого Оборудования есть наработанные коэффициенты для разных сплавов, которые они не публикуют в каталогах, но используют при проектировании.

Особенно критична посадка подшипниковых узлов. Как-то раз сэкономили на термообработке посадочных мест – через 80 циклов появился люфт в 0,3 мм, и вся партия труб пошла с неравномерной толщиной стенки. Пришлось демонтировать форму и перепрессовывать вкладыши с подогревом. Теперь всегда делаем пробную обкатку на холостом ходу с контролем биения.

Материал формы – отдельная история. Для серого чугуна берем ЧХ16, а для ВЧШГ – уже 30ХГСА с азотированием. Но вот для нержавеющих труб пришлось экспериментировать: жаропрочная сталь склонна к пригарю, пришлось разрабатывать комбинированную конструкцию с медными вставками в зоне наибольшего нагрева.

Технологические провалы и неочевидные решения

В 2018-м пытались автоматизировать нанесение противопригарного покрытия. Купили немецкий распылитель, но он давал слишком мелкодисперсный факел – покрытие ложилось неравномерно, появлялись раковины на внутренней поверхности труб. Вернулись к проверенному ручному напылению, хотя это и увеличивало цикл на 15%.

Самая неприятная ошибка была с системой охлаждения. Рассчитали все по тепловым потокам, но не учли локальные перегревы в местах стыка секций. В результате на партии труб для канализации пошли продольные трещины. Пришлось экстренно дорабатывать форму, добавляя дополнительные каналы для охлаждающей эмульсии. Кстати, на syytsb.ru в разделе кейсов есть описание похожей ситуации – они там честно признаются, что с первого раза редко что получается.

Еще один момент – крепление закладных элементов. Для фланцевых соединений сначала использовали стандартные болты, но при температуре под 900°С они теряли прочность. Перешли на шпильки из никелевого сплава, хотя их стоимость была втрое выше. Зато смогли гарантировать 500 циклов без замены крепежа.

Практика эксплуатации: что происходит после цеха

Интересно наблюдать, как ведут себя формы у разных клиентов. Один металлургический комбинат использует наши оснастки уже 6 лет – регулярно проводят профилактику, контролируют геометрию. А другой завод за два года угробил три комплекта, потому что экономили на очистке после каждого цикла. В итоге получили брак на 2 млн рублей – дешевле было бы нанять лишнего оператора.

Износ посадочных мест – главная головная боль. Особенно в зоне загрузки шихты, где абразивное воздействие максимальное. Мы сейчас тестируем наплавку твердым сплавом с содержанием вольфрама 18% – пока результаты обнадеживают, но стоимость ремонта выросла на 40%. Хотя если считать на перспективу – все равно выгоднее, чем менять всю секцию.

Термодеформация – еще один скрытый враг. Даже при нормативной усадке в 1,2% бывают неприятные сюрпризы. Как-то пришлось экстренно останавливать линию – форма 'повела' на 3 мм по оси. Оказалось, термообработку проводили с нарушением режима – пропустили стабилизационный отпуск. Теперь всегда требуем полный пакет документов по ТО от субподрядчика.

Оборудование и ноу-хау: между Китаем и Германией

Заметил интересную тенденцию – европейские станки дают стабильность, но китайские часто более ремонтопригодны. Например, наш токарно-карусельный станок от ООО Шэньян Я ТЭ Производство Тяжелого Оборудования 2019 года выпуска – в нем продумана система замены направляющих без полной разборки суппорта. Немцы же требуют капитального ремонта при любом серьезном износе.

Система ЧПУ – отдельный разговор. Для фрезеровки сложных профилей используем Siemens, но для расточки – локальные контроллеры. Они менее точные, зато не 'зависают' при перепадах напряжения, что в наших условиях критично. Кстати, на https://www.syytsb.ru упоминают, что адаптируют ПО под конкретные производства – это действительно важно, когда работаешь с разными сплавами.

Измерения – больная тема. Лазерные сканеры хороши для приемки, но в цеху часто пользуемся старыми добрыми калибрами-скобами. Особенно при контроле конусности – электроника иногда 'не видит' микропузыри на поверхности, а механический щуп сразу показывает проблему.

Экономика и перспективы: стоит ли вкладываться

Если брать полный цикл производства форм для центробежного литья труб, то окупаемость редко бывает меньше 3 лет. Но тут многое зависит от специализации – для массовых типоразмеров можно выйти на 15% рентабельности, а для штучных заказов иногда работаем в ноль, чтобы заполучить постоянного клиента.

Сырье – основная статья расходов. Колебания цен на легированные стали иногда съедают всю маржу. Поэтому сейчас стараемся работать по долгосрочным контрактам с фиксацией цен, как это делает ООО Шэньян Я ТЭ Производство Тяжелого Оборудования – у них складской запас всегда позволяет пережить скачки рынка.

Перспективы вижу в гибридных решениях. Например, комбинированные формы с заменяемыми вставками для разных диаметров – дорого в изготовлении, но сильно расширяет возможности производства. Планируем в следующем году запустить пробную партию для труб от 150 до 300 мм с унифицированным корпусом.

Автоматизация – пока сдерживается кадровыми проблемами. Молодые инженеры не всегда понимают физику процесса, полагаются на расчеты. А старые мастера 'чувствуют' металл, но не дружат с цифровыми системами. Идеально, когда есть симбиоз – как в том же Шэньяне, где средний возраст технологов 45 лет, но при этом внедряют современные САПР.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Станок для наплавки труб

Станок для наплавки труб -

Центробежное литьё комплектов оборудования из нержавеющей стали

Центробежное литьё комплектов оборудования из нержавеющей стали -

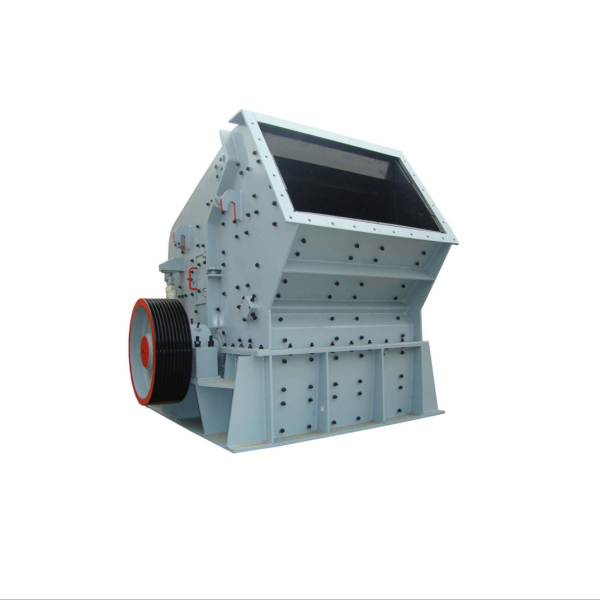

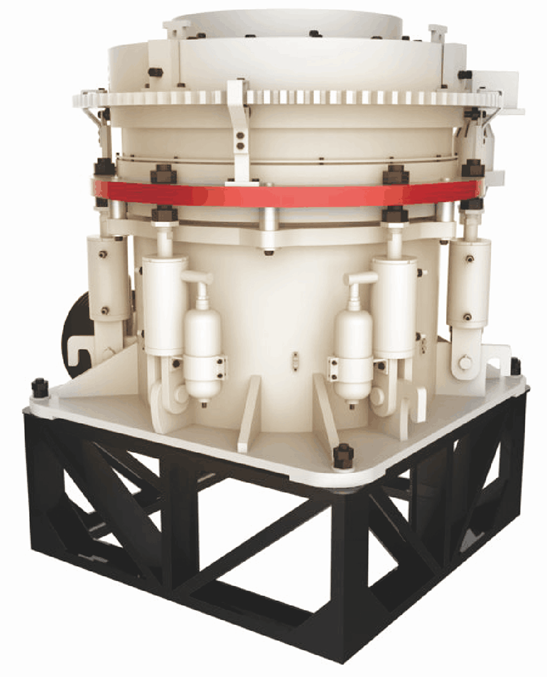

Тяжелая конусная дробилка серии YTH

Тяжелая конусная дробилка серии YTH -

Сверхмощный пластинчатый питатель YZ тип

Сверхмощный пластинчатый питатель YZ тип -

Отливки из алюминиевых сплавов

Отливки из алюминиевых сплавов -

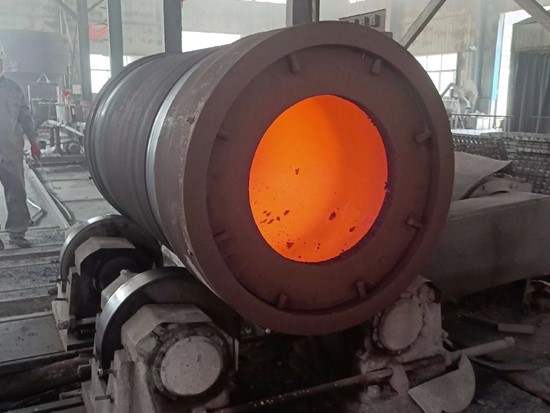

Печь отжига

Печь отжига -

Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка

Многоцилиндровая гидравлическая конусная дробилка -

Комплектное оборудование центробежных роликов

Комплектное оборудование центробежных роликов -

Конусная дробилка Симмонса

Конусная дробилка Симмонса -

Медно-обалонные втулки

Медно-обалонные втулки -

Энергосберегающая стержневая мельница

Энергосберегающая стержневая мельница -

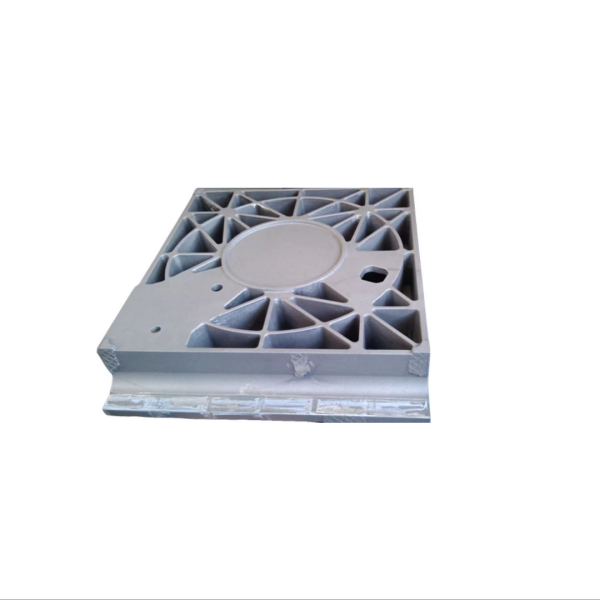

Литьевые формы

Литьевые формы

Связанный поиск

Связанный поиск- высокотемпературная смазка 350

- Отличный Акриловая антикоррозионная краска

- Горное энергетическое оборудование в Китае

- Отличные графитовой смазки смазки руководство

- Отличная энергосберегающая стержневая мельница

- Дешевые медь графит смазки

- Высокое качество хорошие водорастворимые покрытия

- Оптовая Общего назначения высокой температуры смазки

- OEM коллоидный графит

- Ведущие верхней трубки движения бар смазки